財團法人法律扶助基金會

Legal Aid Foundation

訂閱電子報

訂閱法扶電子報,接收法扶最新消息。

發佈日期:2023.08.02

更新日期:2023.12.06

我的扶助個案

異鄉人李國輝

文/翁國彥(執業律師、台灣人權促進會執行委員、李國輝案扶助律師)

先分享一個小故事。這是我多年前協助提供法律諮詢的外國案件,擺在我面前的是一份英文判決書。

當事人是一對來自台灣的老夫妻,旅居某英語系國家多年。某天,老母親被兒子發現陳屍家中,床頭櫃顯眼處擺著一份以英文書寫的遺囑,母親在遺囑裡表示希望將名下不動產全數歸由配偶繼承。兒子對母親的死因高度起疑,甚至懷疑是父親下手,並主張母親從未受過正式教育,英語能力僅限於日常打招呼,移民海外後也沒有機會上英文課,不可能有能力書立英文遺囑;而父親則主張遺囑有效,因為太太在國外生活24年,養兒育女、操持家務,英語必然已達到第二語言的程度。

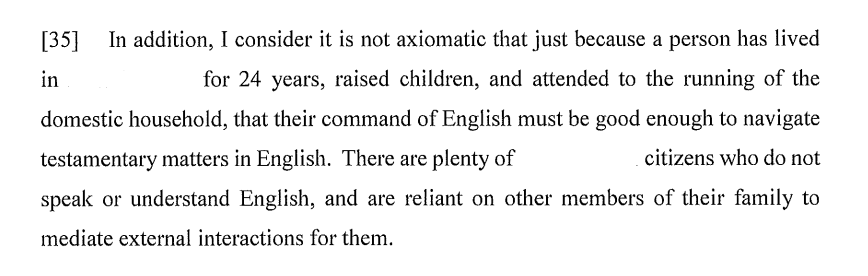

一樁看似簡單的遺囑真正性案件,隨著判決書的閱讀,峰迴路轉間竟演變成疑雲重重的殺妻疑案,但最後吸引我的卻是判決書裡的一段話:(已遮蔽案發國名)

用白話講,這位法官認為一個人在英語系國家生活24年,即使她肩負養兒育女、操持家務的責任,若主張她的英語程度必然流利到可以處理艱深的遺囑事務,顯然也不是「不證自明」的,畢竟在這個國家裡有太多的移民其實不會講、也聽不懂英語。

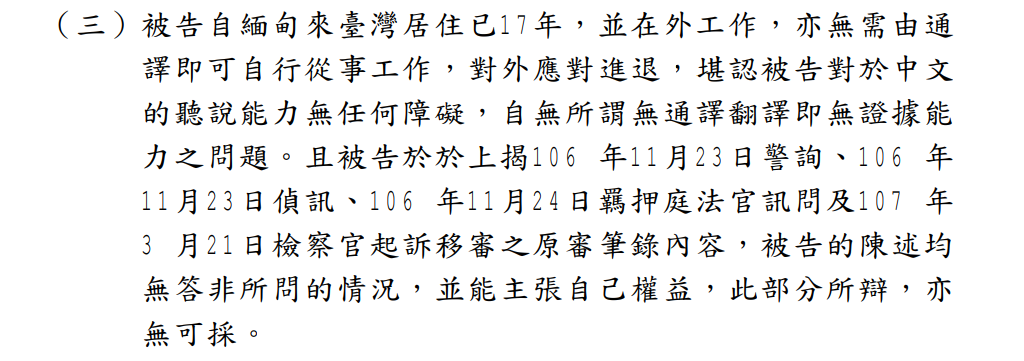

真的不是「不證自明」嗎?回到我國的脈絡,緬甸華僑李國輝的縱火殺人案,最終以最高法院判處無期徒刑定讞收場,撇開國際人權公約的內國適用、死刑案件量刑等重大爭議不談,現在回頭檢視長達5年多的訴訟歷程,李國輝在法庭裡不斷被法官、被媒體質疑的點,正是:你在台灣生活多年,怎麼可能不會說中文?

從來就不是「不證自明」:在台灣生活多年,「你怎麼可能不會說中文?」

從李國輝的成長背景可知,他從小在緬甸成長,直到32歲以後才移居台灣。在犯下這次縱火案前的17年間,李國輝在家使用緬甸話,平時相處對象也是緬甸同鄉,簡單日常問候的對話能力,其實已足夠他應付日常生活與擔任警衛、板模工等基層工作。在這樣的語言環境下,在台灣生活多年的李國輝只會簡單的中文對話,對一位移民而言其實再合理不過的事;但當他犯下社會矚目的縱火殺人案,成了泯滅人性、眾人皆曰可殺的刑事被告時,「來台多年竟不會說中文」這件事,卻變得不合情理、甚至是李國輝飾詞狡辯、企圖脫罪的事證之一。換句話說,李國輝面對的,竟然是國家要審判他的「語言能力」。

這是本案公訴檢察官在法庭言詞辯論過程中提出的主張,同樣訴諸鄉民最素樸直觀的感受,質疑李國輝來台居住與工作17年,理應中文聽說能力沒有任何障礙才對,豈有可能因為檢警偵訊時沒有通譯在旁協助,即導致訊問筆錄沒有證據能力?然而,不論在台灣或其他移民人口比例較高的國家,太多移民因為生活圈的侷限,都是數十年以來仍舊習慣使用母語,「移民多年必然能夠聽、說當地語言」顯然從來就不是一件不證自明的事。實際上,即使能流利地使用移民國的語言,遇到較艱深的法律事務或成為訴訟當事人而需要法庭內應答,大多數人為求謹慎,還是會請求法院提供通譯等翻譯協助。因此對李國輝的中文能力提出質疑的人,恐怕必須先回答:台灣人大多在教育體制裡接受10年以上的英語教學訓練,若有一天必須在英語系國家的法庭裡應訊,你能否完全不倚賴通譯的協助?

具有國內法效力的《公民與政治權利國際公約》第14條寫得很清楚,「如不通曉或不能使用法院所用之語言,應免費為備通譯協助之」,可知母語非中文之人處於全中文的法庭環境裡,法院本來就有義務提供最基本的通譯協助,更不應不斷在法庭裡質疑被告為何不會說中文?為何需要法院提供通譯協助?語言是一個人在社會裡存立的根基,在法庭裡讓不通曉法院使用語言的被告獲得通譯協助,更是正當法律程序、公平審判的核心內涵;反之,法官與檢察官不斷用不證自明的觀點質疑李國輝的中文能力,凸顯是他從未真正成為這場審判的主體。身為來自緬甸的異鄉人,李國輝大概從未想到走入法庭裡的他,異鄉人的語言困境竟成為他難以擺脫的罪愆。

你的犯罪動機不是你的犯罪動機

李國輝的縱火殺人案纏訟多年,另一個關鍵法律爭議在於:李國輝犯案時,主觀上究竟有無殺人的「直接故意」?依據目前最高法院的主流見解,公政公約第6條要求締約國只能針對涉犯「情節最重大之罪」的被告量處死刑,且此處的「情節最重大」必須限定在「涉及故意殺人的極嚴重罪行」;若行為人犯案時主觀上並無「直接故意」(又稱確定故意),而只有「間接故意」(又稱不確定故意)時,惡性評價顯然不同,事實審法院應不得對後者科處死刑。在李國輝的案件中,他的縱火行為導致9人死亡,其中只有1位胡姓死者是他的緬甸同鄉室友,其餘8人案發前都不認識,李國輝與這8人也沒有怨隙或預謀殺害的動機,此處浮現的量刑爭議是:李國輝對這8名死者只有殺人的間接故意,依法無法量處死刑,但他對於胡姓死者的死亡結果是否有直接故意?若有,事實審法院就有量處死刑的空間。

然而,本案一審新北地方法院對李國輝量處死刑,案件進入臺灣高等法院的二審、更一審與更二審階段開始,在判斷李國輝有無殺害胡姓死者的直接故意部分,出現奇特而弔詭的轉折:

|

程序階段 |

李國輝有無殺人的直接故意 |

若有,認定理由摘要 |

|

一審 |

無。 |

|

|

二審 |

有。基於縱火燒死胡OO的確定殺人故 意,以及燒死其他死者的不 確定殺人故 意。 |

1.證人段OO於警詢時證稱:李國輝與胡OO同住在 407 號房,胡OO與李國輝幾乎每天都在吵架。 2.李國輝的弟弟李OO於偵查中證稱:李國輝有跟胡OO一起吸毒,我曾經報警過,只知道他施用的是安非他命。 3.偵查中台大醫院對被告進行精神鑑定,李國輝之弟配合鑑定訪談時陳稱:李國輝因近日與胡OO吵架,胡OO威脅要用刀殺李國輝,李國輝越想越氣才會想縱火嚇對方。 4.臺北看守所特殊收容人輔導紀錄中,被告曾自述:被害者中,其中一位是我所謂的加害人(即胡OO),除了這位以外,對其他人感到很後悔,因為他們是無辜的。 *括號內「即胡OO」部分並非輔導紀錄的原始文字,而是法院自行在判決中認定與添加。 |

|

更一審 |

同上。 |

1.(本次新增)本案放火之平台與407室之二者距離甚近,則被告在本案平台放火,在4樓樓梯附近之各房間,可謂首當其衝,而407室即為屬之,且被告知道胡OO在407室內,故被告在本案平台放火,胡OO受害之可能性最大。 2.李國輝的弟弟李OO於偵查中證稱:李國輝有跟胡OO一起吸毒,我曾經報警過,只知道他施用的是安非他命。 3.偵查中台大醫院對被告進行精神鑑定,李國輝之弟配合鑑定訪談時陳稱:李國輝因近日與胡OO吵架,胡OO威脅要用刀殺李國輝,李國輝越想越氣才會想縱火嚇對方。 4.臺北看守所特殊收容人輔導紀錄中,被告曾自述:被害者中,其中一位是我所謂的加害人(即胡OO),除了這位以外,對其他人感到很後悔,因為他們是無辜的。 *括號內「即胡OO」部分並非輔導紀錄的原始文字,而是法院自行在判決中認定與添加。 |

|

更二審 |

同上。 |

1.本案放火之平台與407室之二者距離甚近,則被告在本案平台放火,在4樓樓梯附近之各房間,可謂首當其衝,而407室即為屬之,且被告知道胡OO在407室內,故被告在本案平台放火,胡OO受害之可能性最大。 2.證人段OO於警詢時證稱:李國輝與胡OO同住在 407 號房,胡OO與李國輝幾乎每天都在吵架。 3.臺北看守所特殊收容人輔導紀錄中,被告曾自述:被害者中,其中一位是我所謂的加害人(即胡OO),除了這位以外,對其他人感到很後悔,因為他們是無辜的。 *括號內「即胡OO」部分並非輔導紀錄的原始文字,而是法院自行在判決中認定與添加。 4.(本次新增)倘被告並無殺胡OO之意,何以在放火後未立即對近在407室之胡OO示警?更證被告為本案放火行為,有殺害被害人胡OO之故意。 *刪除李國輝之弟李OO的二點證詞意見。 |

|

更三審 |

無。 |

|

實際上本案在檢察官提起公訴與一審法院判處李國輝死刑時,都不認為他有殺害胡姓死者的直接故意與殺人動機,直到二審階段為了設定李國輝有殺人直接故意的理由,法院開始從卷證中翻找蛛絲馬跡,以便強化量處死刑的理由。然而,若以李國輝的弟弟李OO的證詞為例,他只是在偵查階段指稱李國輝曾與胡姓死者一起吸毒,這段話本身實難以證明有何殺人動機;至於李OO在接受台大醫院鑑定訪談時提到李國輝曾與胡姓死者有爭執一事,顯然也只是傳聞證據,無法作為判定李國輝主觀犯罪故意的證據。於是到了更二審階段,法院發現李OO的說詞無法作為定罪證據,乾脆直接捨棄、另外認定李國輝縱火後未向住在旁邊的胡姓死者示警逃生,作為判定犯案時有直接故意的理由。但這一堆嚴詞指謫李國輝有殺人直接故意、惡性重大、需量處死刑的理由,到了更三審階段又被全部推翻,改認定從頭到尾就沒有證據證明李國輝有殺害胡姓死者的直接故意,並以此判決定讞。

Image by PublicDomainPictures from Pixabay

對一般民眾而言,一位犯罪行為人的犯罪動機與主觀故意內涵,竟然可以如同變形蟲一樣在每個審級都出現變化,可謂「你的犯罪動機不是你的犯罪動機」。更嚴重的是,當李國輝成為眾人皆曰可殺的過街老鼠時,司法的態度擺明直接由法官推砌、塑造該判死刑的理由;找不到沒關係、遭到辯護人或上級審法院質疑也無所謂,反正有源源不絕的卷證資料可以拼湊出李國輝殺害胡姓死者的動機與直接故意。在這種審判態度下,法院形同先射箭再畫靶,已經預設量處死刑的目標,再無所不用其極地回頭檢索、蒐羅素材,此時顛覆的不但是公平審判的基本精神,司法審判的威信更會因此遭到削弱減損,因為「話都是你們法院在講」。再一次,李國輝應該無法預料到他犯案時深藏在腦子裡的主觀想法,在後面的審判階段竟然可以像捏麵人一樣玩弄操縱,到了決定刑罰的法庭裡,他依舊是個無人聞問、陌生孤獨的異鄉人。

失語困境的刑事被告

《八尺門的辯護人》的作者與導演唐福睿指出,「語言」是這個故事裡的重要元素,理由包括語言的使用標示著權力、文化與認同的動態消長,以及被告在法庭裡的失語困境,尤以精神障礙與外籍人士為最。李國輝犯下的縱火殺人案是一樁慘劇,他必須為他的犯行付出代價,而李國輝也正好是唐福睿口中法庭裡「失語困境」最嚴重的刑事被告,語言的隔閡讓他在審判過程中被攻擊、質疑故意聽不懂中文,犯案時惡化的精神疾患更讓他的主觀犯罪動機難以被理解。

在5年多的漫長審判過程中,李國輝的「異鄉人」角色凸顯在他漂浪的人生、在他的流轉遷徙之間、也在他走過的審判道路上,他從來就不是主體。當判決定讞的那一天,我想著如果有一天,我們的法庭審判不再以「不證自明」的觀點看待觸犯重大刑事犯罪的被告,不會再說「你來台灣這麼多年,怎麼可能不會講中文?」,不再以「腦補」的方式幫被告寫好主觀犯案動機,我們的刑事審判品質也許可以往「文明」的目標邁進一小步。

主題關鍵字: